「ノーベル平和ポンポコ賞」という言葉がSNSで話題になっています。

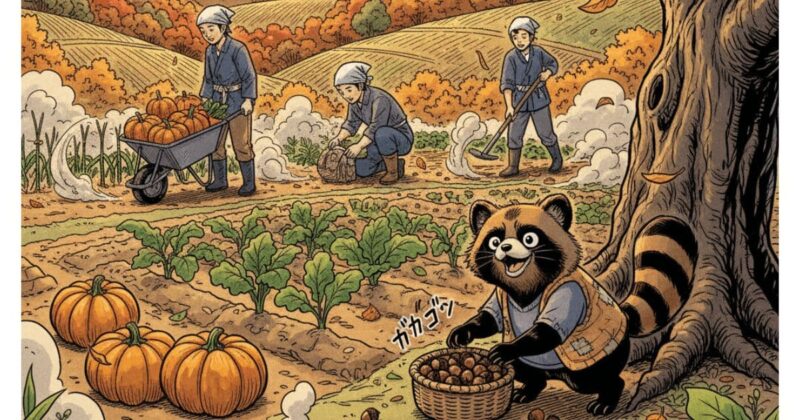

きっかけは、あるユーザーが投稿した“庭に現れたタヌキ”との心あたたまるエピソード。焼き芋の香りに誘われたように現れたタヌキが、「サツマイモも好きなんですよ…」と言いたげな表情を見せ、そのXでの報告が多くの人の心を和ませました。

タヌキがサツマイモを食べるという意外な一面や人と野生動物の優しい距離感を描いたこの投稿は、「かわいすぎる」「癒された」と拡散され、今や“ノーベル平和ポンポコ賞”というユーモラスな言葉まで生まれるほどの人気に。

本記事では、話題になった投稿の内容やタヌキの本当の食生活、そしてもし庭にタヌキが現れたときの正しい対応方法まで、わかりやすく紹介します。

SNSで話題の「ノーベル平和ポンポコ賞」とは?

ノーベル平和ポンポコ賞、受賞🍠 pic.twitter.com/k44gUgQCKI

— 柔らか仕上げのフクダウニー (@0rororeo) November 6, 2025

2025年11月6日、X(旧Twitter)で「ノーベル平和ポンポコ賞」という言葉が大きな話題になりました。きっかけは、あるユーザーが投稿した「庭に現れたタヌキとの交流エピソード」。

投稿によると、焼き芋の準備をしていたところ、どこからともなくフサフサのタヌキが現れ、「ご存知かもしれませんがね…タヌキはサツマイモも好きなんですよ…」とでも言いたげな表情で見つめてきたそうです。

そのユーモラスでどこか人間くさいタヌキの様子に、投稿者は「お互いが幸せに暮らすために追い払いました」と綴り、最後には「ポンポコFOREVER」と締めくくりました。

この絶妙な語り口と、タヌキのかわいらしい行動が多くのユーザーの心を掴み、

「平和そのものの世界観」

「自分もタヌキに遭遇したとき「タヌキですが…」って顔してた。」

といったコメントで盛り上がりました。自然との穏やかな共生を感じさせる投稿として、瞬く間に拡散されました。

“ノーベル平和ポンポコ賞”というユーモラスなフレーズには、人と動物が無理に関わりすぎず、互いを尊重して生きる――そんな「小さな平和」への願いが込められているのかもしれません。

タヌキは本当にサツマイモを食べるの?

SNSで話題になった「サツマイモ好きのタヌキ」。本当にタヌキはサツマイモを食べるのでしょうか?

結論から言うと――食べます。

ただし、“好物”というよりは、見つけた食べ物を上手に利用する雑食性の動物なのです。野生のタヌキは、その場にある果物や昆虫、小動物、そして畑に残された作物まで、柔軟に食べ物を変えながら生きています。

つまり、焼き芋の香りに引き寄せられたタヌキがいても不思議ではありません。それは「サツマイモが好き」というより、甘い香りや食べ物の匂いに反応して近づくという、自然な行動の一部なのです。

野生のタヌキの食べ物(雑食の真実)

タヌキは、哺乳類の中でも特に幅広い食性を持つ動物です。主な食べ物は季節や環境によって変化し、果実・昆虫・カエル・ミミズ・小型の哺乳類までさまざま。

秋から冬にかけては、寒さに備えて脂肪を蓄えるために高カロリーな食べ物を多く摂る傾向があります。森や畑で見つけたカキ、クリ、ドングリなどの実を器用に食べ、時には畑のサツマイモやジャガイモを口にすることも。

このように、季節や環境に合わせて食べ物を選べる柔軟さが、タヌキが全国に広く生息できる理由のひとつといわれています。

サツマイモ・ドングリ・果物…秋に好む食べ物一覧

秋になると、タヌキの“食卓”は自然の恵みでいっぱいになります。実際に観察や糞の分析で確認されている、タヌキの代表的な食べ物は以下のとおりです。

- サツマイモやジャガイモ(畑に残されたもの)

- ドングリ、クヌギ、シイの実などの堅果類

- カキ、ナシ、クリなどの果実

- トンボやバッタなどの昆虫

- 小動物やミミズ

サツマイモは、タヌキにとって甘くて柔らかい“自然のデザート”のような存在。人が焼き芋をしているときの香りに惹かれて近づくこともあるかもしれません。ただし、それはあくまで「食べ物を探す本能」によるもので、人に懐いているわけではありません。

人の生活圏に現れる理由と行動パターン

近年、都市部や住宅街でもタヌキの目撃が増えています。これは、森や里山が減り、エサを求めて人里へ下りてくるケースが増えているためです。

タヌキは夜行性で、主に日没後から明け方(22時〜4時ごろ)に活動します。静かな時間帯に庭や畑、ゴミ置き場などを歩き回り、食べ物を探す姿がよく見られます。

また、タヌキは行動範囲が比較的狭く、同じルートを繰り返し歩く“巡回行動”を取ります。そのため、「この前のタヌキがまた来た!」というのは珍しいことではありません。

ただし、見かけても追いかけたり、エサを与えたりするのはNG。野生動物との過度な接触は感染症のリスクを伴い、タヌキ自身の生態にも悪影響を与えます。そっと見守りながら、お互いの距離を保つことが共生の第一歩です。

庭にタヌキが来たときの注意点と対処法

最近では、都市部や住宅街の近くでもタヌキを見かけることが増えています。もし自宅の庭にタヌキが現れても、慌てる必要はありません。タヌキはおとなしく臆病な性格で、人を襲うことはほとんどありません。

ただし、野生動物である以上、感染症や人との距離の近さによるトラブルには注意が必要です。タヌキと安全に向き合うための基本的な対応方法を紹介します。

むやみに近づかない・エサを与えない

まず大切なのは、むやみに近づかないことです。

タヌキは見た目がかわいらしい一方で、疥癬症(かいせんしょう)などの皮膚病を持っている個体が多く確認されています。これはダニが原因の感染症で、人に一時的にうつる可能性もあるため、接触は避けるのが安心です。

また、エサを与えるのは厳禁です。環境省や各自治体は「野生動物への給餌をしないこと」を呼びかけています。エサを与えるとタヌキが人間の生活圏を“安全で便利な場所”と覚えてしまい、繰り返し訪れるようになります。その結果、ゴミをあさったり、畑を荒らしたりといった被害につながるおそれも。

見かけても、静かに距離を保つことが一番の対策です。「何もしないこと」こそが、タヌキにとっても人にとっても最もやさしい対応といえます。

優しく追い払うには?自然に帰すコツ

もしタヌキが庭に長居している場合は、できるだけ穏やかな方法で追い払うようにしましょう。無理に追いかけたり、大声を出したりするとパニックを起こしてケガをする可能性があります。

おすすめの方法は次の通りです。

- 人の気配を軽く示す(玄関を開ける音や、低い声で話すなど)

- 懐中電灯や庭のライトを点ける(急な強光ではなく、明るさを示す程度)

- ゴミ袋・残飯・ペットフードなどの匂いの出る物を屋外に置かない

- 茂みや物陰を整理して、隠れ場所を作らない

これらを行うことで、タヌキは「ここは安心できない」と感じ、自然に離れていきます。何度も姿を見せるようなら、自治体の環境課や動物保護センターに相談するのが安心です。

地域でできる“共生”の考え方

タヌキが人里に現れる背景には、環境の変化による生息地の縮小や食べ物を求める行動があります。つまり、タヌキが「人の生活圏に近づいた」というより、人間がタヌキの暮らす環境に入り込んでいるとも言えます。

だからこそ大切なのは、“排除”ではなく“理解と共生”の視点。地域単位でできる取り組みもあります。

- ゴミや生ごみをしっかり管理する

- 落ちた果実や畑の残り野菜を放置しない

- タヌキを見かけた際は、写真投稿よりも「どの時間・場所で見たか」を共有し、地域全体で情報を把握する

こうした積み重ねが、野生動物との安全な距離を保つことにつながります。

SNSで話題になった「ノーベル平和ポンポコ賞」も、まさにそんな“やさしい共生”の象徴。無理に関わらず、そっと見守りながら暮らす――。それこそが、タヌキが教えてくれる“小さな平和”の形なのかもしれません。

ポンポコFOREVER――タヌキが教えてくれる“やさしい共生”

庭に現れた一匹のタヌキが、焼き芋を見つめる――。

その小さなできごとがSNSで拡散し、「ノーベル平和ポンポコ賞」という言葉が生まれました。多くの人が笑い、癒され、そして「自然と人との距離」を改めて考えるきっかけとなりました。

タヌキは、決して特別な存在ではありません。私たちの身近にひっそりと暮らし、季節の実りを分かち合う、自然のリズムの一部です。彼らが人里に姿を見せるのは、環境の変化や食べ物の少なさなど、私たちの生活とも密接につながっています。

だからこそ必要なのは、恐れたり、排除したりすることではなく――“互いの世界を尊重しながら生きる”という視点。

そのためにできることは、エサを与えない・ゴミを管理する・静かに見守る、というごく小さな行動の積み重ねです。

「ポンポコFOREVER」という言葉には、そんな“人と自然の平和”を願うユーモアとあたたかさが込められています。タヌキの姿を見かけたら、少し立ち止まって思い出してみてください。――この世界を一緒に生きている、小さな隣人がいることを。